Die Waschbärenpopulation in Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen Jahren vergrößert und erreicht mittlerweile insbesondere im Nordosten des Landes zum Teil hohe Dichten. Um den mit dem zunehmenden Bestand einhergehenden Herausforderungen begegnen zu können, neue Managementmaßnahmen zu entwickeln und bestehende Maßnahmen zu optimieren, bedarf es wissenschaftlicher Grundlagenforschung, die in Baden-Württemberg in Form von lokalen Pilotprojekten umgesetzt wird.

Waschbärforschung

Waschbär an Hauswand © Bildagentur PantherMedia / Karin Jähne

Hintergrund

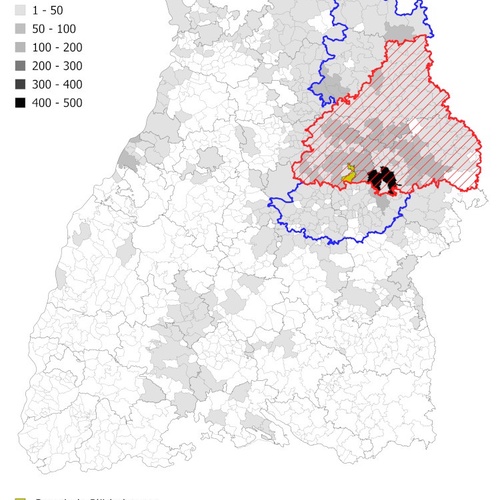

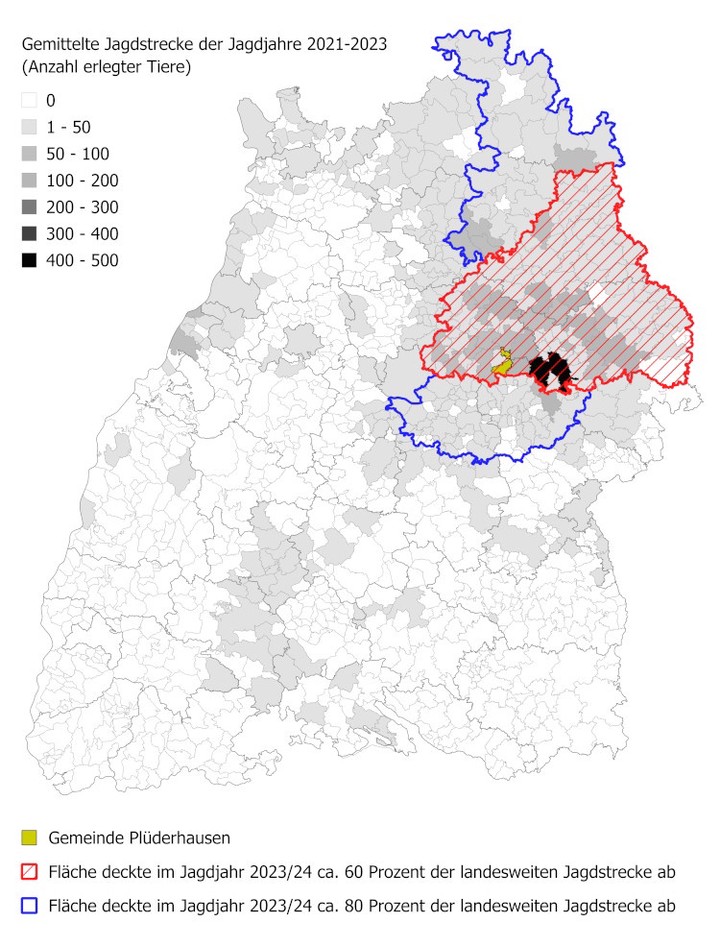

Ein erstes Auftreten des Waschbären in Baden-Württemberg ist aus dem Jahr 1960 im Kreis Ludwigsburg dokumentiert. Seit Beginn der 1980er-Jahre häuften sich dann die Nachweise aus den nördlichen Landesteilen. Aktuell stammen rund 60 Prozent der landesweit erlegten Waschbären aus einem der drei Landkreise Ostalb (24%), Rems-Murr (20%) und Schwäbisch Hall (16%). In anderen Landesteilen tritt der Waschbär bislang noch eher selten in Erscheinung, jedoch ist davon auszugehen, dass er sich in Zukunft von Norden kommend weiter nach Südwesten ausbreiten wird. So werden in jüngster Zeit zunehmend Beobachtungen aus südlicheren Landesteilen gemeldet. Auch die Ergebnisse der Reviererhebung aus dem Jahr 2023 bestätigen ein exploratives Vorkommen des Waschbären in Baden-Württemberg.

Vor allem in städtischen Räumen und in deren unmittelbarer Umgebung fühlen sich die anpassungsfähigen Allesfresser aufgrund des hohen Angebots an Nahrung und Versteckmöglichkeiten wohl und treten dort dann nicht selten in größerer Zahl in Erscheinung. Die zunehmende Anwesenheit des Waschbären in besiedelten Gebieten kann dabei zu Herausforderungen und Konflikten zwischen Mensch und Wildtier führen.

Waschbären am Haus - Bildquelle: Shutterstock / Holly Kuchera

Pilotprojekt „Waschbär in Plüderhausen“

Der Waschbär gilt in Baden-Württemberg als landesweit etabliertes Neozoon und lässt sich somit nicht mehr aus unserem Ökosystem entfernen. Der Schlüssel für eine Minimierung von Mensch-Wildtier-Konflikten im Siedlungsraum liegt in der Anwendung und Entwicklung innovativer und effektiver Präventionsmaßnahmen, durch die das Zusammenleben von Mensch und Wildtier so verträglich wie möglich gestaltet werden kann. Hierfür hat das Land Baden-Württemberg landesweite Wildtierbeauftragte an den unteren Jagdbehörden und die Möglichkeit von kommunalen Stadtjägerinnen und Stadtjäger geschaffen.

Ein Landkreis, aus dem in den letzten Jahren viele Mensch-Wildtier-Konflikte mit Waschbären im urbanen Raum gemeldet wurden, ist der Rems-Murr Kreis. Vor diesem Hintergrund wurde in diesem Landkreis gezielt ein Studiengebiet ausgewählt, das sich besonders gut eignet, um das Verhalten und die Bewegungsmuster von Waschbären an den Übergangsbereichen zwischen Stadt und Land zu untersuchen und dabei bestehende Wissenslücken zu schließen. Aufgrund der dokumentierten Mensch-Wildtier-Konflikte sowie der topographischen Gegebenheiten mit einem ausgeprägten Stadt-Land-Gradienten, fiel die Wahl auf die Gemeinde Plüderhausen, die somit aus wissenschaftlicher Sicht ein ideales Untersuchungsgebiet für das Pilotprojekt darstellt.

Gemittelte Jagdstrecke des Waschbären in den Jagdjahren 2021 bis 2023 in Baden-Württemberg © Wildforschungsstelle Baden-Württemberg

Projektziele

Das übergeordnete Ziel des aus drei Modulen bestehenden Pilotprojekts „Waschbär in Plüderhausen“ ist es, ein besseres Verständnis des Bewegungs- und Aktivitätsverhaltens des Waschbären an der Grenze zwischen städtischen und ländlichem Raum zu erlangen. Zudem soll ein KI-gestütztes Verfahren entwickelt werden, mit der sich unter Verwendung von Wildtierkameras die Dichte eines lokalen Waschbärenbestands ermitteln lässt.

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Entwicklung und Anpassung von Managementmaßnahmen einfließen und dazu dienen, Mensch-Wildtier-Konflikte im urbanen Raum nachhaltig zu verringern und somit das Zusammenleben von Mensch und Wildtier in Zukunft so verträglich wie möglich zu gestalten.

Waschbär auf Ast im See - Bildquelle: Shutterstock / Holly Kuchera

Projektmodule

Modul 1: Konnektivität zwischen urbanem und ländlichem Raum

Der Waschbär unterliegt als Wildart dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) und kann daher in ländlichen Gebieten bejagt werden. Im Gegensatz zur Kulisse in Feld und Flur, ist das jagdliche Management im Siedlungsraum Einschränkungen unterworfen, denn urbane Gebiete dürfen nicht klassisch bejagt werden. Aus diesem Grund ist es für die Entwicklung von effektiven Maßnahmen hinsichtlich des Waschbären an den Übergangsbereichen zwischen Stadt und Land wichtig, in Erfahrung zu bringen, ob und wie sich die Waschbären zwischen den beiden Lebensräumen bewegen und welche Gebiete und Strukturen dabei jeweils bevorzugt genutzt werden. Im Modul 1 sollen genetische Analysen Aufschluss über die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Tieren sowie den Grad der Vernetzung zwischen dem urbanem Raum und dem Umland geben und dabei unter anderem die Frage beantworten, ob es vor Ort eine urbane Waschbärenpopulation gibt.

Modul 2: ENTWICKLUNG EINES STANDARDISIERTEN VERFAHRENS ZUR ERFASSUNG DER BESTANDSDICHTE

Unter Verwendung von Wildtierkameras, kombiniert mit der genetischen Auswertung von Kotproben, soll im Projektgebiet ein KI-gestütztes, standardisiertes und reproduzierbares Verfahren entwickelt werden, mit dem sich die Dichte eines lokalen Waschbärenbestands ermitteln lässt. Das entwickelte Verfahren soll in Zukunft eingesetzt werden können, um ein besseres Bild über Bestandsdichten und deren Entwicklung auf lokaler Ebene zu bekommen.

Modul 3: Untersuchung des Bewegungsverhaltens

Durch den Einsatz von Wildtierkameras soll das Bewegungs- und Aktivitätsverhalten des Waschbären im ländlichen und im urbanen Raum genauer beleuchtet und anschließend miteinander verglichen werden. Unter anderem sollen dabei vom Waschbär besonders beliebte Strukturen im Untersuchungsgebiet mithilfe einer Artverbreitungsmodellierung identifiziert werden. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, neue Managementmaßnahmen zu entwickeln und bestehende Maßnahmen weiter zu optimieren.

Projektbeteiligte

Das Projekt wird seit März 2025 als Pilotprojekt des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Rems-Murr-Kreis, der Gemeinde Plüderhausen sowie ForstBW durchgeführt. Die Wildforschungsstelle Baden-Württemberg hat das Projekt konzipiert und begleitet die Umsetzung.

Projektbeteiligte Logos